Blog記事一覧 > ストレッチ│くまのて整骨院│東大阪市・布施駅・布施の記事一覧

肘の痛みについて

みなさんこんにちは!東大阪市布施のくまのて整骨院スタッフです。

日々の生活やスポーツ活動中に、肘の痛みを感じることは珍しくありません。

- 重い物を持つと痛い

- ボールを投げると痛い

- 安静にしていても痛みを感じる

- 物をつかんだりコップを持つだけで痛い

- 肘から薬指・小指に痺れが走る

これらの中で特に、肘の内側に痛みが出る「内側上顆炎」や肘の外側の痛みが出る「外側上顆炎」は一般的な肘の痛みの原因です。今日はこれらの症状について、そしてそれらを和らげるためのマッサージや電気治療についてお話しいたします。

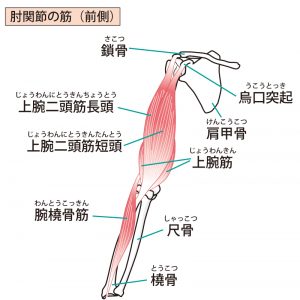

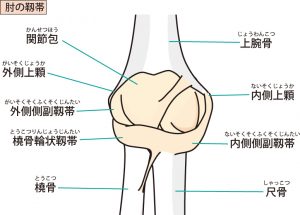

肘関節の構造と原因

肘関節は、上腕骨・橈骨・尺骨の間にできる3つの関節が関節包に包まれたものです。それぞれの骨に付着する筋肉は肩から肘・肘から手首まで伸びています。肘の曲げ伸ばしはもちろん、肩を動かしたり手首を動かす際に肘関節の骨に付着する筋肉は骨を引っ張ります。

痛みが起こる原因として、筋肉に柔軟性が欠けていると筋肉の付け根(腱)が炎症を起こし、痛みが出現します。また、肘関節の過度の曲げ伸ばしや変形性肘関節がある場合は痛みの改善に時間がかかってしまいます。

内側上顆炎と外側上顆炎

内側上顆炎は、肘の内側にある骨の突起部分である上顆に炎症が起こる状態です。一般に「ゴルファーズエルボー」とも呼ばれ、ゴルフや野球などのスポーツで頻繁に見られます。一方、外側上顆炎は肘の外側の上顆に炎症が起こる状態で、「テニスエルボー」とも呼ばれます。これはテニスやバドミントンなどのラケットスポーツをする人に多く見られます。

原因と症状

これらの炎症は、反復する特定の動作によって引き起こされることが多く、肘の使い過ぎが主な原因です。症状としては、肘の内側または外側に痛みや腫れ、触れたときの痛みがあります。

マッサージ

マッサージは、肘の痛みを和らげる効果的な治療法の一つです。筋肉の緊張をほぐし、血行を促進することで、痛みを軽減し、回復を早めることができます。特に、肘の周囲の筋肉を優しくマッサージすることで、炎症を起こしている部位の圧力を減らすことができます。

電気治療

電気治療は、痛みの管理と治癒プロセスの促進に役立ちます。低周波治療器などの機器を使用して、痛みを感じる部位に電気刺激を与えることで、痛みの信号をブロックし、筋肉のリラクゼーションを促します。また、電気刺激は血流を改善し、炎症を減らすのにも効果的です。

まとめ

肘の痛みは、内側上顆炎や外側上顆炎といった炎症が原因で起こることがあります。マッサージや電気治療は、これらの症状を和らげ、回復を助ける治療法として有効です。肘の痛みでお悩みの方は、ぜひ一度、くまのて整骨院にお越しください。経験豊富なスタッフが、適切な治療を提供し、痛みの軽減をサポートします。

肘の痛みでお悩みの方は、くまのて整骨院にご相談ください。

ご予約は当院のHP内のWEB予約・公式LINE・お電話にて受け付けております。

東大阪市・布施で本格的な整体が受けられる

くまのて整骨院

〒577-0056東大阪市長堂1-12-1(イオン布施北すぐ)

電話06-6618-6233

ご来院の際はネット予約が便利です

腰痛や歩行時の痛みにもつながる股関節の固さ。当院ではそこへのアプローチとして、股関節の矯正やストレッチを行っております。

とはいっても万能なものではなく、骨折や臼蓋形成不全、大腿骨頭壊死などは病院で診てもらわなければいけません。ですが、単に股関節が固かったり、変形性股関節症などで痛みが出る場合であれば、股関節の可動域を出してあげたり、周りの筋肉の緊張をほぐしてあげる事で、痛みや症状が軽減することもあります。

具体的に股関節、そして股関節周りの筋肉に固さがあると、股関節自体や周りの筋肉などに対してどのように影響するかを説明していきたいと思います。股関節や周りの筋肉が固ければ関節自体の可動域が狭くなります。そして可動域が狭くなればその代わりとしてそれと連動して動く腰や膝などの負担が増え、その結果として、腰痛や膝痛、それと固くなっている股関節自体の痛みにも繋がります。腰痛や膝痛を持っている方でも股関節周りにアプローチをかけてあげる事で、症状が改善することもあります。

股関節は骨盤と太ももの骨の関節なので、骨盤にズレが出ると股関節にも影響を出します。その為、股関節へのアプローチとして、骨盤の位置関係を矯正することで骨盤の高さのズレや、捻れを整えることにより、周囲の筋緊張の緩和や、重心の偏りを修正することが出来ます。

その他に股関節へのアプローチとして、股関節のストレッチを行っております。よく想像されるじんわり伸ばすストレッチと違い、股関節を動かしながら柔軟性を出していくストレッチになります。いわゆる太ももの前側や後ろ側だけではなく、内転筋という内側の筋肉や内・外側に回旋する筋肉などにも刺激が入るため、より効果を実感していただきやすいと思います。

当院ではこのように股関節の矯正や、その周りのストレッチなどで股関節や腰、膝周りまでの症状に対してアプローチをかけることが出来ます。

股関節痛や下半身などにお悩みの方はぜひ一度ご来院下さい。

ご予約は当院のHP内のWEB予約・公式LINE・お電話にて受け付けております。

東大阪市・布施で本格的な整体が受けられる

くまのて整骨院

〒577-0056

東大阪市長堂1-12-1(イオン布施北すぐ)

電話06-6618-6233

ご来院の際はネット予約が便利です

夏は足がつりやすい

寒くなると足がつる(=こむら返り)という話はよく聞きますが、実は夏も思っている以上に足がつる、足がだるいといった下半身の症状で悩まれる方が多いです。

まず、足がつるとはどのような状態かと言うと・・・

自分の意志とは関係なく、過剰な筋肉の収縮が起きて戻らない状態を示します。足だけでなく、手や背中など筋肉があるすべての場所で起こる可能性がありますが、体の中心から一番遠い足で起こりやすいです。

一般的には、急に体を動かしたときに起こりやすいですが、栄養不足や水分不足、冷え、熱中症、急激な寒暖差が原因で起きることがあります。また、それ以外にも妊娠中や加齢、病気などによって引き起こされることもあります。

筋肉が冷えているから冬は足がつりやすいのは良く分かります。

ではなぜ夏も足がつりやすいのか?

その理由はいくつかあるので対策を含めてお伝えします。

1・エアコンの利用で足がつる

まず、近年の夏の暑さは尋常じゃないのでしっかりエアコンは利用してくださいね。

しかし、エアコンから出る冷たい空気は下に溜まり、暖かい空気は上に上がります。その結果、自分で感じている以上に下半身の冷えを生んでしまっています。

思っている以上に下半身が冷えた結果、血行不良が起き、足がつりやすくなります。足がつる以外にも下半身がだるい、冷えているなんて症状も起きます。

対策:

冷房の効いた室内で過ごすときは長ズボンと靴下を着用しましょう。上半身が薄着ならそんなに暑さは感じないです。

デスクワークの方など座っている時間が長い方はひざ掛けを使うのも有効です。

2・暑くなると汗をかく量が増える

暑くなると汗をかきますよね。その結果、汗として体内から水分とミネラル分が流れ出て不足します。熱中症で身体がけいれんを起こすのはこれが理由です。

専門的な話になるので出来るだけ割愛して説明すると、

「脳から筋肉を動かす命令を伝えるのに水分とミネラル分が必要で、汗をかきすぎるとそれらが不足して上手く命令が伝わらなくなり痙攣(つる・こむら返り)をおこす」

という事です。

対策:

汗で流れでる水分とミネラル(カルシウム・カリウム・マグネシウム)の補充が大切です。のどが渇いたと感じる前の水分補給と、就寝時には500㎖の汗をかくと言われていますので、寝る前のコップ一杯の水を飲むことを心がけてください。

ミネラル分の補充に関してはサプリメントを利用するのも一つですが、普段の食生活にミネラルを意識してメニューを決めるのもいいですよ。

・カリウムはわかめや昆布、ひじきに多く含まれます。

・カルシウムは海老やカニ、イワシなどに多く含まれます。

・マグネシウムはひじきや魚類に多く含まれます。

第2章 日本食品標準成分表 PDF(日本語版):文部科学省

汗で流れ出たミネラルを補充する食品は海鮮類に多く含まれるので、夏場には意識的に取り入れてみるのも良いですよ。

3・睡眠時のエアコンの設定で冷えすぎる、もしくは暑すぎるを防ぐ

夏は寝ている時のエアコンの設定も上手くしないと、暑くて汗をかきすぎて朝方に足がつる。もしくは冷えすぎて足がつる、だるいといった不快な目覚めをすることになります。

暑さのせいで強めに冷房をつけてしまうと、どうしても体は冷えてしまします。睡眠時は通常より血行が低下しているのに、暑いからといって布団をかぶらない、半ズボンで寝るなんてことが起こると下半身が冷えて、だるさや足がつる事につながります。

「キンキンに冷やしてからエアコンを切って寝んねん!」

なんて事も聞きますが、エアコンが切れたら室温はすぐに上昇し、室内熱中症の可能性が高くなりやすいですし、寝苦しくなり睡眠の質が低下します。

小まめにタイマーをかけて寝る場合も、エアコンが切れたら汗をかいて途中で目が覚め、またタイマーをかけて切れたら目が覚める。これを繰り返すと睡眠が浅くなってしまう事と、汗をかいて、冷やされてを繰り返すのでこれもこむら返りや下半身疲労の要因になります。

大前提として、熱帯夜の時などは睡眠時の熱中症対策としてエアコンを利用するのは必要です。エアコン無しで我慢するなんてことはしないでください。

対策:

簡単な予防法としては睡眠時のエアコン設定温度は27~28度位で少し暑いかなと感じるくらいに設定して、身体に当たらない風向きで朝まで付けておく事です。室温が26度位になると快適な睡眠が得やすいといわれています。

必要であればベッドの位置を動かしてエアコンの風が当たらないようにする工夫も必要です。

設定温度が27~28度だと暑いと感じる方は、寝る30分前にエアコンで室温を下げておいて、寝る時には設定温度を27~28度に上げてください。

反対に設定温度27~28度だと冷えると感じる方は、設定温度を1度上げてみるだけでも体感は大分違いますし、パジャマや布団を少し暖かいものに変えてみて下さい。

足がつりやすい人とそうでない人の差は?

先ほど述べたような対策を講じなくても足がつらない人はいます。

足がつりやすい人と、足がつりにくい人、どこに差があるのでしょうか?

それは・・・

足がつりやすい人は筋肉が固く、血行が悪い。

逆に足がつりにくい人は筋肉が柔らかく、血行が良い。

といった差が見られます。

足やふくらはぎだけでなく、腰も含めた下半身の柔軟性を高め、血行を良くすることで足がつりにくくなります。

まとめ

暑い季節に冷房の効いた室内では、長ズボンや靴下を着用し下半身が冷えないようにする。食事は海鮮類を意識して取るようにし、寝る時はエアコンは設定温度を27~28度にしてつけっぱなしにしてみると、夏の足がつる、こむら返りを起こす、下半身がしんどいといった症状の予防になりますよ。

長期的にはストレッチやマッサージなどで腰から下半身の柔軟性を高め、筋肉を柔らかくしておくことも大切です。

足がつる、下半身がだるいとお悩みの方は、上記の予防法を気を付けていただくとともに、当院にて身体のバランスを整える整体や、マッサージなどで下半身の負担を減らし、筋肉を柔らかくしていけるように施術もさせていただきます。

足がつる、下半身がだるいとお悩みの方は、くまのて整骨院にご相談ください。

ご予約は当院のHP内のWEB予約・公式LINE・お電話にて受け付けております。

東大阪市・布施で本格的な整体が受けられる

くまのて整骨院

〒577-0056東大阪市長堂1-12-1(イオン布施北すぐ)

電話06-6618-6233

ご来院の際はネット予約が便利です

スマホの普及から始まり、コロナでデスクワークをする方が一気に増えましたね。色んな職種がありますがほとんどが「画面」を見る時間が長くなっている気がします。

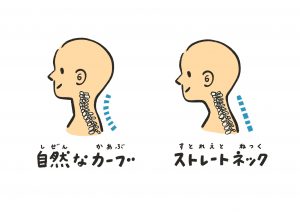

画面を見るときの姿勢が悪かったり、時間が長いと自然とその姿勢が身体に染みついてしまい、見ていない時間も首が前に落ちていることがあります。いわゆる「スマホ首」ですね。ストレートネックとも言います。

今回はそのスマホ首になるとどうなるのか。自分でできる改善法はあるのか話していきます。

スマホ首の原因と状況

首の骨(頸椎)は7個で構成されています。その骨たちは本来「S字カーブ」を描いているのですが、スマホ等を通して頭が前に落ちる時間が長く、徐々に落ちてき、真っすぐになったところが普段の姿勢になることで「スマホ首」になります。

また視力の悪い人は必然的に顔を画面に近づけることになるので、スマホ首になりやすいと言われています。

スマホ首になるとどうなるの?

頭が落ちてくるのを首の筋肉で支えている時間が長くなるので、首の血流が悪くなり、筋肉のコリが目立つようになってきます。

慢性化してくるとその筋緊張によって血管が圧迫され、脳へと送られる血液量が減少してしまいます。その結果「肩こり」「首こり」「頭痛」が出るリスクが高まります。

改善法と普段の姿勢

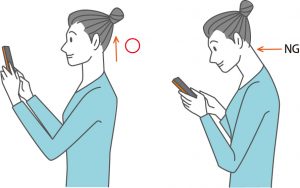

スマホ使用時の姿勢

大体の人はスマホを下に持ち、それを上から覗き込むようにしているので筋緊張が走ります。ですので、なるべくスマホを持ち上げて水平になるように意識しましょう。そうすることで首の骨で頭を支えられるので、筋肉への負担は極力減らせることが出来ます。

PC使用時の姿勢

ノートパソコンの場合、キーボードが離れないのでどうしても距離が近くなり、無理な姿勢が続きます。そんな時におすすめなのが別売りのキーボードです。

好きな配置に出来るので画面との距離が空き、目への負担も軽減されますよ。見るときの視線はスマホと同様です。あとはキーボードに手を置いた際、肩に力が入らないポジションを探してください。

ストレッチ

首が硬くなると、その牽引力によって首の骨のアーチが失われてしまい、結果スマホ首になるリスクが増します。

そうならないためにも普段からストレッチを行いましょう。

最後に

今回は日常で起こりうる「スマホ首」について話しました。

普段、頭痛や肩こりに悩まされている方も、もしかすると「スマホ首」からきているかもしれません。ひどくなる前にお早めにご相談下さい。

当院ではスマホ首、頭痛、肩こりも対応しています。

「自分の姿勢が気になる」、「そうならないように通院したい」という方も是非お声掛けください。

ご予約は当院のHP内のWEB予約・公式LINE・お電話にて受け付けております。

東大阪市・布施で本格的な整体が受けられる

くまのて整骨院

〒577-0056東大阪市長堂1-12-1(イオン布施北すぐ)

電話06-6618-6233

ご来院の際はネット予約が便利です

今回は、自宅で出来る肩回りのエクササイズを紹介したいと思います。

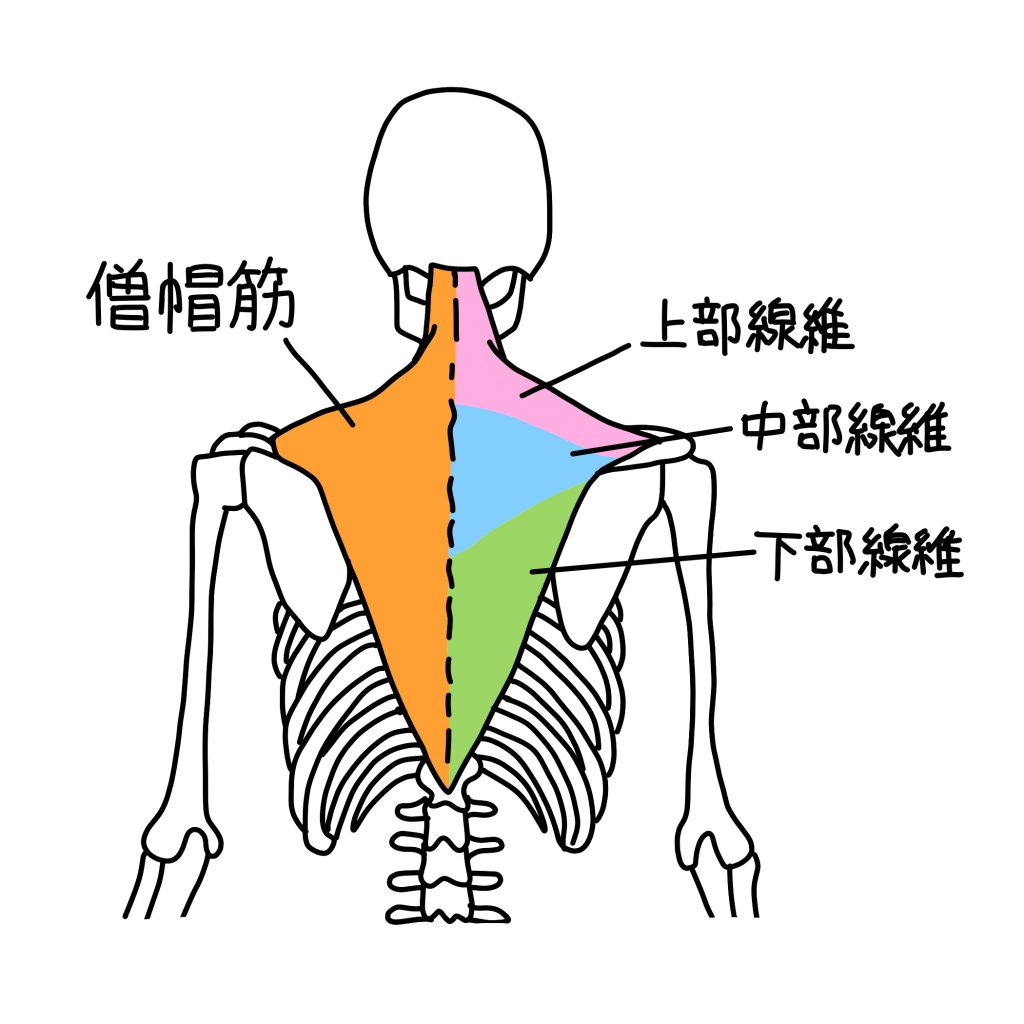

肩こりの多くは、肩回りの筋肉、特に僧帽筋の上部繊維に起こります。デスクワークなどで同じ姿勢が続くことで、硬くなりやすくなります。という事で、まずはそこを動かすためのトレーニングを紹介します。

その前に、肩こりが起こりやすいという僧帽筋とはなにか。というところを説明したいと思います。

僧帽筋とは、上部繊維、中部繊維、下部繊維で構成されており、それぞれの役割を持ちます。

その中でも上部繊維は、後頭部や首から始まり鎖骨の外三分の一に停止する筋肉で、首の側屈や回旋、肩甲骨の内転や挙上などの働きを持ちます。

同時に、頭の重さを支えたり腕の重みを支えたりなどで肩こりなどを起こしやすい部分になるので、適度に動かしてあげることをオススメします。

『シュラッグ』

自宅でやる場合はペットボトルなどに水を入れて行ってみて下さい。

①両手に重りを持ち、足を肩幅程度に開いて立つ。

②すくめるようにして肩を上げる

③ゆっくりと元の位置へ下ろす。

注意点としては、重りを強く握らないこと。

強く握ってしまうと腕が先に疲労してしまうので、重りは強く握らないようにしましょう。

もう一つは、肩の上下運動は直線を意識することです。

これは慣れてきたころにありがちなのですが、上げ下げの動作を、円を描くようにやってしまうことがあります。これではうまく負荷が乗らないので、上下運動は直線を意識しましょう。

次に紹介するのは、

『タオルショルダープレス』です。

このトレーニングは僧帽筋のほかに、主要に動かす筋肉として三角筋、上腕三頭筋があります。タオルがあれば行えるので、ぜひ試してみて下さい。

①足を肩幅に開き、タオルを軽く引っ張るようにして、首の後ろで持ちます。

②息を吐きながら両方の手を頭の上へ押し上げます。

③息を吸いながら首の後ろへ来るように下ろします。

このときの注意点は、シュラッグの時と同じくタオルを握りすぎない事が一つと、不自然に首を曲げ過ぎないことです。首を曲げ過ぎると負荷が上手くかかりにくくなるので気を付けましょう。

次は少し慣れが必要になる種目なのですが、

『タオルローイング』を紹介したいと思います。

ローイング、つまり引く動作になるのですが、最初は上二つのように肩に刺激を感じにくいかもしれません、どこを使って引くかを意識して行ってみて下さい。

①うつ伏せになり、つま先を床につける。肩幅でタオルを持ち、腕を伸ばす。

②上体を反らして胸を浮かせながら、胸の前までタオルを引く。

③ゆっくりゆっくりと最初の状態に戻る。

注意点は脇を締めながらタオルを引くことです。肩甲骨を内側に寄せながら脇を締めて引くことで背中の筋肉を動かしやすくなります。それとタオルを引くときに上体を起こし過ぎると腰を痛めやすくなるため、胸の前にタオルを引けるぐらいに起こすようにしましょう。

これらの運動は強度としてそこまで大きいものではないので、10回~15回を目安に行ってみて下さい。

肩こりなどでお悩みの方は、当院までお気軽にお問い合わせください。

ご予約は当院HP内のWEB予約・公式LINE・お電話にて受け付けております。

東大阪市・布施で本格的な整体が受けられる

くまのて整骨院

〒577-0056東大阪市長堂1-12-1(イオン布施北すぐ)

電話06-6618-6233

ご来院の際はネット予約が便利です

くまのて整骨院では、様々なお悩みを抱えたお客様がご来店いただいております。

今回は肩こりでお悩みの方から頂いた様々な肩こりに関する疑問にお答えします。

肩こり Q&A

Q:そもそも肩こりって何?

A:肩こりは病名ではなく、”体の症状”を表す言葉です。

首から肩、腕にかけての痛みやしびれ、重だるさ、張り、固さなどの症状をまとめて肩こりといいます。

肩こりは単に筋肉的な要因だけでなく、病気でも生じます。

例えば、頚椎ヘルニアや胸郭出口症候群、くも膜下出血や狭心症などの病気でも首や肩に痛みを生じますので、肩こりという状態は現れます。

一説では、「吾輩は猫である」や「こころ」で有名な夏目漱石が、「門」という小説の中に、肩に対して“こる”という言葉が初めて使ったことから、”肩こり”という言葉が日本に広まったといわれています。

その歴史的な名場面が書かれているのが、この一節です。

『・・・指で圧して見ると、頸と肩の継目の少し背中へ寄った局部が、石の様にこ凝ってゐた。・・・』

Q:肩こりの原因って何?

A:肩こりの原因は、先ほども述べたような病気から由来する肩こりと、筋肉の障害による肩こりとに大きく分けられます。

今の肩こりの原因が病気でないか調べるために、まずはお近くの病院の受診をお勧めします。

病気が原因ではなく、筋肉が原因の肩こりであれば・・・

・使いすぎ

・長時間の同じ姿勢が続いく

・反復動作

・姿勢不良

・冷え

・運動不足

などが考えられます。

筋肉が疲労を起こす場合は、大きな負荷がかかる労働(介護職など)の他に、同じ姿勢が続いて固まってしまう場合(デスクワークなど)や、長期間にわたる反復動作(同一作業の繰り返し)などので疲労が原因となっていることが多いです。

また、体のバランスが悪くなっていると、立っているだけ、座っているだけでも筋肉の緊張が取れず、肩こりの原因になっている方が多いです。

例えば、長時間同じ姿勢で働いたり、重い物をずっと持ち続けた場合などは、肩の筋肉、特に首筋から肩にかけてある僧帽筋という大きな筋肉が緊張し、縮んだ状態になります。筋肉が縮むと中の血管も圧迫され血流も悪くなります。そうすると、血管内の疲労物質でもある乳酸が溜まってしまうのです。

Q:肩こりへの施術はどのようなことをするのですか?

A:まずは肩こりの原因を突き止めるヒアリングを行います。

そのうえでどのような施術が必要かを判断しますが、以下に当店で行っている肩こりへの施術一例を示します。

電気療法(干渉波・低周波・遠赤外線)

徒手療法(整体・マッサージ・ストレッチ)

物理療法(テーピング・シップ)

生活指導(姿勢指導など)

施術例

30代女性 デスクワークで同じ姿勢が続いて慢性的に肩こりがひどいと来院

ヒアリングの結果、同じ姿勢が続くことに加え、姿勢の悪さからくる負担が重なって、ひどい肩こりになっていることが分かりました。(事前に病院で病気的なものではないと診断を受けてきています)

まずは干渉波で筋肉の緊張をゆるめ、整体で体のバランスを整えました。

この段階でだいぶんと筋肉の緊張は緩んでいましたが、長年蓄積した筋肉の固さがクセづいていたので、マッサージも同時に行いました。

Q:肩こりを予防するための対処法ってありますか?

A:筋肉の緊張からくる肩こりであれば、ストレッチで肩や首の筋肉を動かしてあげることが一番です。

他にも、同じ姿勢が続かないようにタイマーをかけて、15分に1回は手を止めて体を動かすこともお勧めしています。

後は、体を温めるためにゆっくりと湯船につかる。ウォーキングで全身の血流を良くする。

夏場はエアコンなどで肩首を冷やさないように、一枚余分に服を持っておくといったことも有効です。

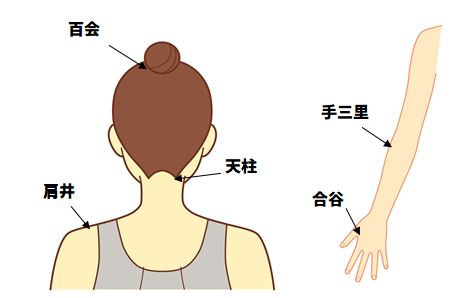

Q:肩こりに効くツボはありますか?

A:

・百会(ひゃくえ):頭のてっぺんの少しくぼんだ場所。両耳を結んだ線上

・天柱(てんちゅう):首の後ろの毛の生え際で、中心より指1本分外側の部分

・肩井(けんせい) :背骨と肩の先を結んだ真ん中の場所

・手三里(てさんり):肘を曲げたところにできるシワの、外側から指3本分、手先の方にある場所

・合谷(ごうこく):親指と人差し指の間、少し人差し指側の場所

などがおススメです

1回3~5秒で、5回ほど刺激してあげてください

※詳しいツボの場所などはお尋ねください。

Q:同じことをしていても肩がこる人と、そうでない人の差は何ですか?

A:全体の筋肉量の差はあります。

同じことをしていても、筋肉量の少ない人の方が先に疲労を起こしやすくなります。

男性より女性の方が肩こりが多いのは、これが原因なことが多いです。

また、同じことをしているようで、姿勢が悪かったり、適度な休息を入れてなかったりと様々な差があります。

Q:肩がこると頭痛がするのはなぜですか?

A:肩こりに伴う頭痛は緊張型頭痛とよばれます。

肩や首、頭部の筋肉の緊張で血流が悪くなり、引き起こされる頭痛です。慢性的に繰り返す頭痛の中で最も多いタイプといわれています。男女を問わず、幅広い年齢層にみられる頭痛です。

詳しくは当院の頭痛改善整体のページをご覧ください

Q:姿勢を良くしようと思うと肩が凝ります。なぜですか?

A:体のバランスが崩れている状態で、姿勢だけをよくしようと思っても、筋肉に無理をかけてしまいます。体全体のバランスが取れているからこそ、姿勢を良くすることで肩や首の負担を減らすことが出来るのです。

Q:肩や首に負担の少ない良い姿勢ってどんなのですか?

A:頭がしっかりと首の上に乗っている事です。

デスクワークやスマホを見る時には頭が前に突き出している事が多いです。そうなると、前倒しになった頭の重さを支えるために、肩や首の筋肉が緊張し、肩こりにつながりやすいです。

そこで、胸を起こし(※重要です。胸を張るのではありません)頭が首の上、胴体の上に乗るように意識してください。胸の前の骨(胸骨※写真の赤い線の部分)が少し上に引っ張られるようなイメージを持ってもらうといいです。肩の力を抜き、胴体で体を支えると思ってください。

この姿勢は立っていても座っていても同じ意識ができますので、デスクワークから家事の時などいつでも意識できます。

姿勢が気になる、良い姿勢が分かりにくいという方は一度ご相談ください。

また、肩こりに関する疑問質問などがありましたら、追記していきます。

お困りの症状がございましたら、当院までお気軽にお問い合わせください。

ご予約は当院HP内のWEB予約・公式LINE・お電話にて受け付けております。

東大阪市・布施で本格的な整体が受けられる

くまのて整骨院

〒577-0056東大阪市長堂1-12-1(イオン布施北すぐ)

電話06-6618-6233

ご来院の際はネット予約が便利です

急な腰の痛み、皆さん大変ですよね。

まずはセルフ腰痛解消法の方法から!

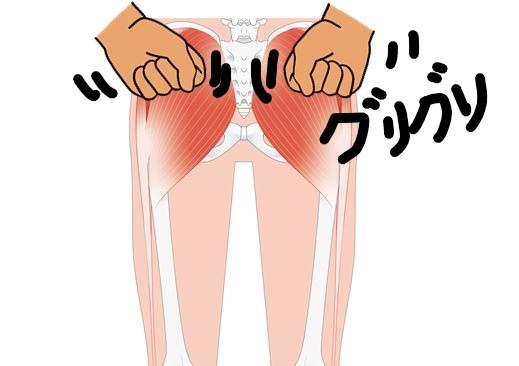

「お尻の一番盛り上がったところを“こぶし”でぐりぐりと60回押す」です。

では詳しくはこちらから・・・

夏の暑い時期にも意外と腰痛で悩まれて来院される方が多いです。

原因はクーラーなどで下半身が冷えてしまっている事が考えられます。

腰痛には筋・筋膜性腰痛(=筋性腰痛)と神経性腰痛とに大別されますが、下半身までビリビリとした痛みが出ていなければ筋性腰痛の可能性が高いです。

先にも述べたように、クーラーの冷気は下にたまるので、気づいた時には下半身が冷えてしまい、結果的に腰の筋肉まで固まって筋性腰痛を引き起こしている事が多いです。

筋性腰痛の対処法としては、お風呂に浸かってしっかり温まる、長ズボンを履くなど下半身の保温が効果的ですが・・・

自分でできる簡単な筋肉のゆるめ方があるのでご紹介します。

それは・・・

「お尻の一番盛り上がったところを“こぶし”でぐりぐりと60回押す」です。

お尻の上の方の一番盛り上がったところには中殿筋という筋肉があります。

この筋肉がゆるんでくると、固くなった腰がじんわりとゆるんでくれます。

ポイントはこぶしで“心地よい程度の加減”で60回(だいたい30秒くらい)ほぐしていくことです。

まだ筋肉が固いな~と感じるようでしたら、2セット3セットと繰り返しても大丈夫です。

だまされたと思って腰が痛いときは試してみて下さい。

お尻マッサージの前と後で前屈をしてみると動きやすくなっているのが実感できると思いますよ。

腰痛には様々な種類がありますので、すべてを解消する方法ではありませんが、筋肉が緊張して起こっている筋緊張型腰痛には効果的です。すこしでも参考になればと思います。

それでも解消されないようなきつい痛みであったり、神経を触るような痛みが足に走るような時は別の原因が考えられます。

その際は当店へご相談ください。

当店では初めてご来店の方はヒアリングに時間をかけております。

ご予約をしてからのご来店をおススメしております。

ご予約は当院HP内のWEB予約・公式LINE・Instagram・お電話にて受け付けております。

東大阪市・布施で本格的な整体が受けられる

くまのて整骨院

〒577-0056東大阪市長堂1-12-1(イオン布施北すぐ)

電話06-6618-6233

ご来院の際はネット予約が便利です

テレワークや在宅勤務、外出自粛など、自宅でじっとしている時間が増えると肩こりも起こりやすいです。

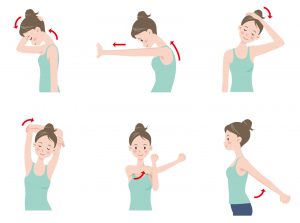

そんな方におススメな肩こり予防、解消体操です。

イスに座ったままOK。全部やっても合計3分くらいなので毎日続けて、上手にこの緊急事態を乗り切りましょう!

①腕を抱えて斜め下に伸ばす

②反対の肩に手をまわし、肘を抱えてさらに真横に伸ばす

③腕を抱えて斜め上に伸ばす(ポイントは手のひらを反して上に向けておくこと)

①~③を各20秒

④手を腰に当て、反対の手で肘を前に引っ張る

肩甲骨が前に引き出されるイメージで行う

20秒

⑤背中が丸くなるくらいに、目いっぱい両手を前に伸ばす

⑥肘を引くように、伸ばした手を後ろに引き、胸をしっかり張る

⑦ ⑥の状態で、肘から先を上に曲げる

⑤~⑦を一連の動作で10回

健康促進のため是非お試しください。

その他、お困りの症状がございましたら、当院までお気軽にご相談ください。